Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz martes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy va de los deberes de cada generación, porque como dice en ella el filòsofo Alba Rico, cada grupo humano se siente orgulloso de lo que ha hecho y es cuestionado por sus descendientes, que lo harán de nuevo mal y que, por eso, deberían contemplar la petulancia de sus mayores con un poco de piedad y hasta de ternura. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Nada más por mi parte salvo desearles que sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.

Hacer los deberes generacionales

SANTIAGO ALBA RICO

06 OCT 2022 -

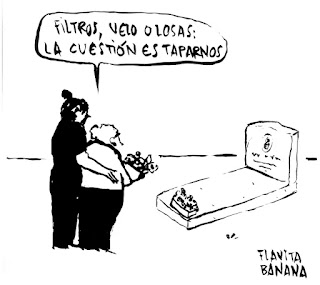

En su obra de 1864 Mikrokosmus, muy citada por Walter Benjamin, el filósofo alemán Hermann Lotze razonaba contra la idea de progreso. Su argumento era doble. Por un lado, recordaba “todos los bienes culturales y aspectos genuinamente bellos de la vida que han desaparecido para siempre”, describiendo así una Historia retorcida y compuesta de “espirales” y “epicloides”, bañada en melancolía. El otro argumento era más incómodo: decía que aceptar la idea de Progreso era aceptar “la idea de que el trabajo de las generaciones pasadas solo sirve a las siguientes —y así hasta el infinito—, resultando irremediablemente inútil para ellas mismas”. Si lo mejor está por venir, nuestras vidas deben estar enteramente dedicadas a luchar por —o al menos esperar— el estado sucesivo y superior del que solo se beneficiarán nuestros hijos, obligados paradójicamente a hacer lo mismo por la siguiente generación. Esta idea de que “lo mejor está por venir” presidió el siglo XIX (incluidas sus dos mejores cabezas, Darwin y Marx) y sobrevivió en el siglo XX, tras dos guerras mundiales, en forma de consumo ilimitado y tecnología salvífica.Ahora que las ilusiones progresistas se han desvanecido, el espectro del progreso y el argumento de Lotze se mantienen vigentes a través del sentimiento de culpa. Quiero decir que la generación de los mayores se siente culpable de dejar a sus hijos un mundo hecho harapos y que las nuevas generaciones reprochan a sus padres su falta de responsabilidad: “No habéis hecho los deberes y ahora nosotros tenemos que dedicar la vida no a vivir, sino a defender el mundo que no supisteis poner a salvo”. Es importante la convicción, olvidada bajo el neoliberalismo consumista, de que cada generación, además de para sí misma, debe trabajar para la siguiente (el más allá de los laicos), pero no es exacta la pretensión de que “nuestros padres no han hecho sus deberes”. Digamos la verdad: ninguna generación ha hecho los deberes. Aún más: lo propio de la Historia, tan repetitiva, es que nadie haga nunca los deberes. ¿De qué época podríamos decir que sí los habría hecho? ¿De la que mató en torno a 60 millones de personas entre 1914 y 1918? ¿De la que vivió los lager nazis y lanzó las primeras bombas atómicas en Japón? ¿De la que desencadenó y sufrió en nuestro país la Guerra Civil? ¿Hizo sus deberes el único partido de oposición a Franco, el sin duda heroico PCE, que al mismo tiempo apoyó y a veces practicó los crímenes del estalinismo, se olvidó del feminismo y, con excepción de Manuel Sacristán, despreció hasta hace muy poco la ecología? Y los padres del 78, que nos reclaman sin parar admiración, ¿hicieron sus deberes? La generación del 15-M, sin lastres ideológicos del pasado, dejó en evidencia sus costurones, todavía sin remendar en una España minada por problemas del siglo XIX (la corrupción, una Monarquía patrimonialista, el encono ideológico). Pero él mismo, el 15-M, ¿hizo a su vez sus deberes? Cada generación se siente orgullosa de lo que ha hecho, poco o mucho, y es cuestionada por sus descendientes, que lo harán de nuevo mal y que, por eso mismo, deberían contemplar la petulancia de sus mayores (mártires revolucionarios, héroes constitucionales) con un poco de piedad y hasta de ternura: si no somos capaces de aprender de sus errores ni de enmendarlos, arropémoslos sin acritud en sus tumbas.Nadie hace sus deberes. Cada generación europea, en los dos últimos siglos, ha vivido una revolución enseguida fallida y una guerra devastadora; y los jóvenes que participaron en ellas y sobrevivieron confundieron la intensidad de la experiencia con la gloria y la gloria con “el sentido de la Historia”: su sacrificio era, en definitiva, un medio de progreso. No lo fue y no lo será. Ahora bien, a la llamada generación Z —la nacida en torno al año 2000— le falta incluso ese “sentido de la Historia” o, si se quiere, esa “intensidad colectiva” que se vivió por última vez, en distintos puntos del planeta y de distinta forma, en 2011. Es bueno no confundir la gloria con el sentido de la Historia, pero es muy duro haber nacido en un mundo en el que, sin experiencia de intensidad compartida, se es al mismo tiempo consciente de que la Historia no tiene ningún sentido y, desde luego, no trabaja en nuestro favor, como lo hacían los duendes del zapatero de los hermanos Grimm. Es difícil saber qué será de nuestros jóvenes —psicológica y socialmente— si no encuentran el modo de intervenir intensamente en la Historia. O lo que es lo mismo: si no se les da la oportunidad de cometer sus propios errores.

Ninguna generación, decimos, ha hecho sus deberes respecto de la siguiente; todas se han jactado de sus logros y todas han sido luego cuestionadas por sus crímenes, sus equivocaciones o sus estupideces. Ahora bien: las revoluciones y las guerras del pasado atañían solamente a algunos sectores sociales y a algunos países; ni siquiera las guerras mundiales fueron realmente globales. Por primera vez, una crisis interpela a la humanidad entera, pobres y ricos, viejos y jóvenes, antepasados y descendientes, y por primera vez cuestiona la existencia misma de ese mundo común, firme bajo los pies, donde los humanos antiguos se mataban y rebelaban. Retrospectivamente, pensamos en cuánto debía tranquilizar saber, en la época más insegura y cruel imaginable (las trincheras de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo), que los lloradísimos hermanos muertos a nuestro lado formaban parte, con todo, de la Tierra. La llamada generación Z es la primera que nace en un mundo en el que el mundo mismo no es un dato, no está dado, y hay que defenderlo, por tanto, como antes se defendía la familia o la patria. A ninguna generación anterior le había tocado en suerte un nacimiento semejante.

Cuando pienso en mis hijos me siento angustiado, pero no culpable. Nadie es tan viejo que no pueda hacer aún algo bueno y nadie es tan joven que no sea también responsable. Esa es una de las reglas antropológicas del capitalismo colapsista en el que tenemos que movernos y salvarnos. Releyendo Resistencia y sumisión, los diarios y cartas del teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, asesinado por Hitler en 1945, me encuentro con la siguiente frase: “Durante estos últimos años hemos visto mucha valentía y sacrificio pero apenas coraje cívico”. Se puede ser valiente en las trincheras del mal y sacrificar la vida por una patria indigna e injusta. Cada generación necesita su dosis de valentía y sacrificio y nunca podremos estar seguros de no encaminarla en la dirección equivocada. Es malo no encontrarla —esa dosis— y es malo encontrarla en el lugar extraviado. Una generación sin un relato común, sin ocasiones de valentía y sacrificio, tentada de buscarlas en marcos diminutos o sectarios, obligada quizás a nuevas y más terribles guerras sin gloria, lo tiene muy difícil. Ninguna época, decimos, ha hecho sus deberes, pero no todas son iguales. La diferencia no está en la valentía y el sacrificio; está en el coraje cívico, que no necesita proezas ni inmolaciones, que solo puede ser individual si es también colectivo y que hoy, como bajo una dictadura o en una guerra, es más necesario que nunca. Si ha habido alguna vez algún progreso, si la Historia tiene o ha tenido alguna vez algún sentido, procede sin duda de ahí.Decía Lotze que solo hay progreso “si las mismas almas que están sufriendo dejan de sufrir”. Los jóvenes tienen derecho a vivir para sí mismos y tienen la obligación, junto a los más mayores, de hacer los deberes de toda la humanidad. Y esta vez no podemos fallar.