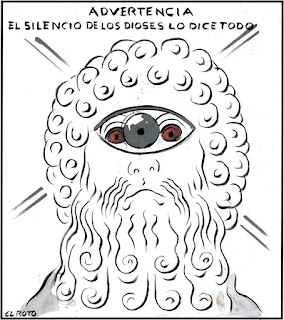

Plinio el Viejo destacaba de Zoroastro, como era conocido en la Grecia clásica, el hecho de que fuera el único ser humano que comenzara a reír cuando nació. Esta risa fue estimada como augurio de una sabiduría divina y libertad espiritual. Hoy podemos entrar al juego del consabido debate: los genocidios de la actualidad son más livianos que los de antaño, nuestro respeto por la vida humana es mayor, nuestra conciencia ecológica está más desarrollada. En lo personal, no estoy de acuerdo con nada de esto, pero el debate sigue existiendo. Sin embargo, a veces no dudo sobre la radicalidad de este pensamiento: No ha habido una era más seria que la que habitamos.

Nuestra época no necesita dictaduras para que se imponga la seriedad, porque lo más perverso de la vigilancia de la risa es que los celadores son nuestros amigos, los profesores de nuestros hijos, nosotros mismos. Piense en esto: si la revisión de la lengua es necesaria porque entendemos que el modo en que hablamos es causa y consecuencia del modo en que pensamos y actuamos, ¿qué mensaje sacamos de una sociedad que ha emprendido la guerra contra una parte tan indispensable para la comunicación humana como es el humor, la ironía? Los efectos de un mundo serio son claros: acartonar la risa es acartonar la reflexión, atrofiar la inteligencia, separarnos de esa parte de la comunicación necesaria para entender a los demás, a nosotros mismos y a nuestro entorno.

Si seguimos los parámetros de Plinio el Viejo (a más risa, más sabiduría) podríamos deducir que tampoco ha habido una era más lerda que la que vivimos. Puede que hayamos pasado por siglos más despiadados, sin duda con más miseria, con peor machismo, con (aún más) racismo, pero nunca como hoy la vigilancia contra el humor ha logrado su cometido. Antes de reír hay que pensar de qué manera nuestra risa va a ser interpretada, debemos calibrar si tenemos derecho a liberar algo tan inasible como una cosquilla, un escalofrío, un orgasmo, algo que, como la risa, lleva la libertad adherida a su propia naturaleza. De este modo, uno de los principales atributos de la risa, su espontaneidad, queda filtrado antes de que la compartamos. Sinceramente, para cuando he terminado de evaluar si la hipersensibilidad colectiva actual puede sentirse dañada ante una broma o un simple comentario irónico, ya se me han pasado las ganas de reírme.

Como el lechero judío ucranio de la película El violinista en el tejado, a veces me dan ganas de preguntarle a Dios: “¿Habría sido tan terrible regalarme a mí una pequeña fortuna?”. Cantaba el lechero que si él fuera rico construiría una escalera muy larga hacia el piso de arriba, otra aún más larga hacia el piso de abajo, y otra, la más larga de todas, que condujera a ninguna parte, sólo por aparentar. Si yo fuera rica (yubby dibby dibby dum), dedicaría mi vida a la risa. Reiría, y reiría, y acallaría las quejas de los ofendidos con indecentes cantidades dinero. Yo también sería una ostentosa, pero ni con joyas, ni coches, ni ropa de alta costura, me exhibiría ante las cámaras envuelta en un armiño de piel de risa, impúdica, sonora y delictiva. Y si se me acumularan los delitos por humor, bien podría incluso pagar fianzas a la espera de juicios, o sobornar a los testigos, o a los jueces, o hacer que el psiquiatra más respetado me declarara demente (yubby dibby dibby dum).

Hace no tanto tiempo habría dedicado mi fortuna imaginaria a eso que se conoce como contribución a un mundo mejor, tal vez la investigación sobre alguna enfermedad rara, o la lucha contra la caza furtiva de rinocerontes. Hoy creo que lo más práctico sería apoyar a personas sin el ánimo naíf de mejorar la colectividad. Tan sólo regalaría parte de mi fortuna a personas con las que me voy encontrando, sin ánimo de que tengan que esforzarse en nada, y empezaría por la gente de mi barrio: la costurera que cuando paseo al perro a las once de la noche sigue tras el cristal de su diminuto negocio dejándose los ojos en un dobladillo, la camarera de 70 años que sirve desayunos grasientos a cambio de propinas, la cajera que alimenta con donuts de un dólar a su hijo de tres años. Respecto a mi vida, no cambiaría tanto como se puede imaginar; veo que en este sentido mi ambición no ha crecido de modo desmesurado desde mi única carta a los Reyes Magos que conservo, cuando apenas sabía escribir. Les pedía: una bellota gigante, un árbol que fuera a la vez muy grande y muy chico, y castañas que se pudieran comer. Hoy pediría una vivienda propia, un pequeño barquito para alejarme de la vivienda propia, una bicicleta a prueba de robos (tal vez la más vieja y fea), un terreno lleno de árboles, innumerables perros. En lo que verdaderamente despilfarraría como una nueva rica es en reírme sin escatimar los gastos de sus consecuencias, porque hoy, reírse, reírse libremente, puede salir muy caro.

Ni siquiera hablo de los límites del humor ni del humor negro, de lo cual ya se ha hablado y escrito mucho. Me refiero a algo mucho más básico: a la risa cotidiana, a la risa como medio de comunicación sano con los demás, a la risa como conciliadora. Porque la risa, y esto se ha sabido desde tiempos inmemoriales, es necesaria hasta en las sociedades más oprimidas, o especialmente en estas. Escribió sobre ello Mijaíl Bajtín, en referencia al carnaval, lo sabían también, por ejemplo, las élites romanas. Las llamadas Saturnales eran una festividad con una duración de ocho días cuyo sentido principal era el de transgredir las normas oficiales que regían durante el resto del año. Durante esos ocho días las clases más bajas podían reírse de todo, los esclavos podían burlarse de sus amos, los sirvientes podían vestirse de patrones, muchos eran liberados de sus obligaciones, los papeles se invertían: los amos limpiaban los platos de sus esclavos. Esta relajación del orden social se consideraba necesaria para refrescar los ánimos de los oprimidos, hasta el siguiente año. Durante ocho días. Ocho días en los que nadie tenía que preocuparse por teorizar sobre la risa aceptable y la inaceptable. Son más días de los que disponemos actualmente.

La risa se está convirtiendo en un nuevo lujo, y aún peor: puesto que la función hace al órgano, se nos está atrofiando esa parte del cerebro que se activa mediante la estimulación que ofrece el sentido del humor, su vitalidad, la ambigüedad de una realidad necesariamente compleja, su deformación. Seguro que todos hemos percibido que nuestros chistes a veces no es que no hagan reír, es que ni siquiera llegan a ser entendidos. Esto es grave. Otras veces nos damos cuenta de una reacción grotesca: nuestros chistes son tomados muy en serio.

Entonces, si yo fuera rica, me reiría mucho, de lo que quisiera, de quien quisiera. En eso gastaría gran parte de mi fortuna. Lo triste no es que no soy rica, lo triste es tener la fantasía de que para reírme en libertad tendría que pagar, sólo porque me ha tocado nacer en la era más seria, (¿la era más lerda?). Yubby dibby dibby dum.