Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz viernes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy va de la crisis que se nos viene encima, en la que, como dice en ella el periodista y exdirector de El País, Joaquín Estefanía, se trata de ocultar lo que está sucediendo a nivel global para acentuar los problemas nacionales. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Nada más por mi parte salvo desearles que sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.

La balsa de la medusa

JOAQUÍN ESTEFANÍA

04 SEPT 2022 - El País

La recesión es la marca general con que se ha viralizado el concepto de crisis. No se trata necesariamente de una recesión técnica relatada como una caída significativa de la actividad económica durante al menos dos trimestres seguidos. Es una mezcla interconectada de problemas tan significativos como la emergencia climática, la ruptura de las cadenas de abastecimiento o la subida espectacular de los precios con retrocesos sistemáticos del poder adquisitivo de los salarios o de los ahorros.

El presidente del Gobierno avisó a los ciudadanos antes de las vacaciones que debían prepararse para cualquier escenario. La ministra de Defensa ha hablado de un “invierno dificilísimo”. No son meras declaraciones para insuflar un ambiente electoral adecuado. Ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, el que ha elaborado el discurso más ordenado sobre lo que está ocurriendo. Más allá de la atención que se ha dado a sus palabras sobre el “fin de la abundancia” (que podría interpretarse algo así como una versión actualizada del “vivir por encima de las posibilidades”), Macron expuso otros dos hipotéticos escenarios aún más preocupantes, el del final de los derechos humanos y las democracias liberales, y las preocupaciones relacionadas con la llegada de plagas cada vez más frecuentes como las pandemias, las guerras, los ciberriesgos, etcétera. Fernando Vallespín interpretó esta intervención escribiendo que Macron ha hecho “filosofía de la historia”. Merecería la pena detenerse en cada uno de los conceptos que mencionó.

En el transcurso de unas semanas ha quedado demostrado que el cambio climático no significa precisamente algunas molestias más para nuestras pequeñas vidas, un poco más de calor en verano y un poco más de frío en invierno. Las sequías en una parte del planeta, las inundaciones en otra, las subidas inhumanas y antinaturales de las temperaturas… son fenómenos extremos que los científicos prevén de difícil o imposible marcha atrás. Las hambrunas están en buena parte vinculadas con ellos. Se ha cruzado la línea roja y está en juego el porvenir de la Tierra. El secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, ha presentado el dilema: o acción colectiva contra la emergencia climática o suicidio colectivo. Los problemas coyunturales que acechan a la humanidad empalidecen ante éste. La Cumbre del Clima de la ONU que se celebrará en Egipto en noviembre convierte sus resultados en más acuciantes que nunca a la vista de los desequilibrios climáticos.

El mundo no puede parar impunemente durante dos meses, como ocurrió en el Gran Confinamiento de la primera parte del año 2020. Todavía hoy se siguen padeciendo sus consecuencias en forma de anomalías en la cadena de abastecimiento (a las que se suman, por ejemplo, las propiciadas por la sequía —ríos no navegables—, el conflicto ucranio —materias primas atascadas en sus orígenes de producción— o la disputa por la soberanía de Taiwán, un país asiático que ya dejó hace tiempo de ser el gran fabricante de juguetes para convertirse en el principal productor de semiconductores del mundo, imprescindibles para el funcionamiento de ordenadores, automóviles, teléfonos móviles, drones civiles y militares, frigoríficos, etcétera. La inestabilidad en la llegada de suministros es tal que un experto ha sentenciado: si Taiwán dejase de exportar, casi todas las fábricas del mundo se detendrían en tres o cuatro semanas. Se rompería el hilo de continuidad de la producción.

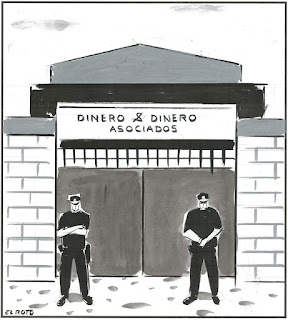

Lo más aparatoso está siendo la inflación, que afecta a todos los eslabones de la cadena: energía, alimentación, costes de la construcción, precio del dinero, etcétera. Disminuye alarmantemente el poder adquisitivo de la mayoría. De persistir, la inflación resucitará a los profanadores de cubos de basura, que nunca desaparecieron del todo.

Quizá a aspectos como éstos se refirió Macron, más que a la estricta coyuntura. Hay una confluencia de crisis de distinta naturaleza, en buena parte enlazadas entre sí. En la pequeña política local se trata de ocultar lo que sucede a nivel global como si fueran problemas nacionales. Así se desvanece la ensoñación de abordar juntos las dificultades. El tiempo que nos espera no es el que imaginábamos.