Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz martes. Mi propuesta de lectura para hoy, del jurista Antonio Jiménez Blanco-Carillo de Albornoz, va del Generalísimo. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos. harendt.blogspot.com

Del Generalísimo

ANTONIO JIMÉNEZ BLANCO-CARRILLO DE ALBORNOZ

13 OCT 2023 - Revista de Libros - harendt.blogspot.com

Desde la muerte de Franco, en 1975, se van a cumplir cincuenta años, que se dice pronto. Y no cincuenta años cualesquiera: si el mundo ha acelerado su ritmo de transformación, en España las cosas han ido más deprisa aún, porque es un dato que ―desde el punto de vista de las mentalidades, que siempre es más complejo que el de las instituciones políticas― hemos recuperado buena parte del desfase que sufríamos con las sociedades del otro lado de los Pirineos.

Como todo personaje histórico, Franco tuvo admiradores ―el oficialismo, como se le suele denominar en Iberoamérica― y detractores. Y este libro dedica sus más de 400 páginas a transcribir lo que dijeron unos y otros. No es por tanto una biografía en sentido propio, aunque el autor no deja de expresar sus puntos de vista, por cierto, más para desmentir opiniones ―de tirios o de troyanos― que para hablar en positivo y pasar a formular juicios tajantes. Él califica su trabajo como «metabiografía» y en la contraportada lo explica empezando por constatar el siguiente hecho: «Paquito, Comandantín, Caudillo, Generalísimo, Su Excelencia el Jefe del Estado… Esas y otras denominaciones acompañaron a lo largo de toda su vida a Francisco Franco Bahamonde. Según sus biógrafos y propagandistas, el inmortal, heroico y providencial hombre enviado por Dios para salvar a España, el defensor de la patria, santificado hasta el punto de que, a su muerte, la gente le dejaría peticiones manuscritas de milagros en el ataúd. O, en su reverso tenebroso representado desde el antifranquismo, el ser tímido reprimido y taimado, el cruel, traidor, déspota y despiadado Criminalísimo».

Siendo así de plural el panorama, el autor recorre y explica en efecto los tales calificativos (con sus correspondientes desarrollos argumentales) y no solo los empleados en vida del personaje, sino también después, cuando el legislador en 2007 (y también en 2022, aunque esto último no hubo tiempo de recogerlo) ha tomado cartas en el asunto para ofrecer su propia versión ―también oficialista― de los hechos, como si acaso el inconsciente colectivo de los pueblos dependiese del BOE.

El trabajo de Javier Rodrigo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido espléndido y no resulta de extrañar que haya merecido tantos elogios. Por ejemplo, de David Jiménez Torres en La lectura: «En conjunto, Generalísimo exhibe una ambición, un criterio y un nivel de conocimiento notables. Cumple de sobra con la curiosa deuda que Rodrigo apunta al comienzo: su generación, la de los historiadores nacidos en la segunda mitad de los 70, ha estudiado con profusión el franquismo, pero no a Franco. Esta obra muestra, sin embargo, que en este asunto, y por increíble que parezca, no está todo escrito». O también Quico Alsedo en El mundo de 8 de octubre de 2022: del libro se declara que es «un tocho considerable que se lee con avidez porque cruje página a página, va de la omnipresencia a la intranscendencia del protagonista en la vida política española». Sobre esto último ―la intranscendencia actual― se pronuncia el último párrafo del libro, donde el autor, a modo de conclusión de las 496 páginas del texto, sí tiene interés en manifestarse en términos lapidarios: «Militar anclado en las guerras africanas (donde, aparentemente, fue feliz), artífice y defensor de la peor guerra civil de la historia del país que decía amar, dictador admirado por muchos y odiado por los demás sin términos medios, padre y abuelo entrañable, ominoso cadáver para una democracia perfectible pero basada en derechos y libertades que tanto él como su régimen político negaron a los españoles, hoy sin embargo la figura de Franco es carne de meme, imagen recurrente en aplicaciones de teléfono móvil, un espantajo al que sacar en procesión simbólica de ver en cuando para movilizar a los del bando propio (…). Para eso ha quedado Franco hoy. Para la nostalgia, para la broma cruel, para el sensacionalismo, menguada su deseada transcendencia hasta una irrelevancia de la que lo rescatamos ya casi solamente los historiadores».

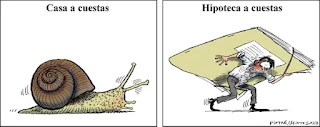

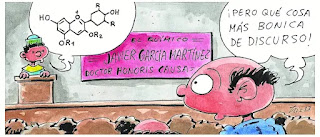

Leído el libro en agosto de 2023 ―aunque, eso sí, en el Cantábrico, o sea, a resguardo de calores mediterráneos y mesetarios―, y por tanto con ojos de hoy, dos son las observaciones que le vienen a uno a la cabeza. Primero, asombrarse ―una vez más, pero es que las cosas son así― de la ilimitada capacidad que los españoles tenemos para el elogio del político que se encuentra en el poder: para darle coba, para ser un pelota o un lameculos o como se quiera decir: mamporreros, palmeros o (lo mejor de todo: es una expresión de Jerez de la Frontera) aplaudiores. Entre los que adularon a Franco (durante su mandato, quiero decir) los hubo con una capacidad de arrastre que resulta, dicho sin exagerar, de vergüenza ajena. No doy nombres para no señalar: en el libro se encuentra la lista. Tal vez sea un sesgo de nuestra herencia berebere: los habitantes del desierto son, en cuanto nómadas, poco dados al reconocimiento de la legitimidad de poder alguno, pero al mismo tiempo sucede que, cuando están delante de un jefe, se muestran cortesanos hasta el punto de que, en la genuflexión, describen un ángulo perfecto de 90 grados. En la monarquía alahuita se viven esas contradicciones y a lo mejor nosotros, a este lado del estrecho, seguimos llevando esos genes. También habrá quien piense que la comparación resulta forzada y responde a un estereotipo, porque formas ritualizadas de culto a la autoridad existen en todas partes y en todas las épocas. Pero, salvando todas las opiniones, quizás lo nuestro tenga un plus de intensidad o al menos a mí así se me antoja.

Una segunda cosa, vinculada con la anterior aunque ahora la corriente va en sentido inverso, de arriba abajo. Suele decirse que en estos tiempos de posverdad, gobernar ―no solo sucede en la piel de toro: en este caso, el fenómeno es ya sin duda universal y por supuesto no tuvo aquí su origen― consiste esencialmente en relatar, en encontrar un hilo discursivo que sepa agrandar los éxitos y disimular los fracasos, al tiempo que aprovecha cualquier ocasión para atemorizar al adversario o al menos para caricaturizarlo. Dicho de otra manera, que la propaganda no solo acompaña al arte de regir una sociedad sino que constituye su misma esencia, al extremo de que lo demás ―la actividad teóricamente sustantiva― pasa a segundo plano. Pues bien, la conclusión que uno obtiene al leer este libro es que eso no está entre las novedades de la época en que nos ha tocado vivir, sino que siempre ha sido así. El autor ha empleado mucho material de Radio Nacional de España ―por cierto, creada en la guerra civil, al inicio, en Salamanca―, en el que se encuentran auténticas perlas. Nihil novum sub sole.

Ni que decir tiene que no ignoro que, para hacer ese parangón, hay que salvar muchas distancias de todo orden: cada cosa ―cada tiempo y cada persona― tiene su sazón. Me limito a señalar las líneas de continuidad, que también existen. Omitirlas es tanto como quedarse en una media verdad.

Reseña del libro Generalísimo. Las vidas de Franco, 1892-2020, de Javier Rodrigo. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2022