No necesitamos lugares que cultiven el nacionalismo. Hasta ahora hemos vivido muy bien sin él, escribe en El Pais [Los lugares de la memoria, 22/03/2019] la directora de esGlobal, Cristina Manzano. Una guerra diplomática entre Turquía y Australia flota en el aire, comienza diciendo Manzano. Las palabras del presidente turco afirmando que todos los que fueran a Gallipoli “con intenciones antimusulmanas volverían a casa en un féretro, como lo hicieron sus abuelos” no han sentado nada bien al primer ministro australiano. Con razón. Hacía tiempo que no se oían términos tan hostiles hacia países amigos.

Recep Tayyip Erdogan, en campaña electoral, con el nacionalismo subido, con la impresión de los atentados de Christchurch en la retina, usando la islamofobia como excusa para la palabra dura, aludía al escenario de una de las batallas más mortíferas de la Primera Guerra Mundial y al peregrinaje que, cada año, hacen miles de australianos y neozelandeses para recordar a sus 26.000 caídos en combate. Allí las fuerzas turcas infligieron una gran derrota a los aliados. Fue el canto del cisne. Poco después desaparecería el Imperio otomano. Gallipoli fue el lugar que lanzó al poder a Mustafá Kemal, Atatürk, el origen de la Turquía moderna. Un lugar para la memoria colectiva, para la creación de un mito nacional. También lo es para Australia, pues lo consideran la cuna de su unidad como nación.

El mundo está lleno de lugares que encarnan esa memoria colectiva. La ciudad de Washington, por ejemplo, es uno de ellos, un homenaje a la democracia, a sus padres fundadores, con su gigantesco Mall jalonado de monumentos y el cementerio de Arlington, al otro lado del río, donde reposan los que cayeron por defenderla.

Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa en Francia se publicó Los lugares de memoria, un ingente —y controvertido— trabajo de recopilación de todos aquellos espacios, físicos y mentales, que han contribuido a lo largo de la historia a perfilar el ser francés. ¿Sería algo así posible en España? Parece difícil.

Lo supuestamente más glorioso de nuestra historia, y sus lugares, queda demasiado lejos por mucho que algunos tengan ahora la tentación de evocarlo. Incluso la guerra de la Independencia —uno de los momentos que suele dejar más huella en la creación de mitos nacionales— está dispersa en nuestra memoria. ¿Cuánta gente podría colocar hoy en el mapa los Arapiles, por ejemplo?

Sumida en guerras civiles durante más de un siglo y en una larga dictadura después, a nuestro relato nacional le cuesta identificar esos lugares comunes, aunque sí lo han hecho las comunidades autónomas: Villalar en Castilla y León; Guernica en el País Vasco, o la estatua de Rafael Casanova en Cataluña, entre otros muchos.

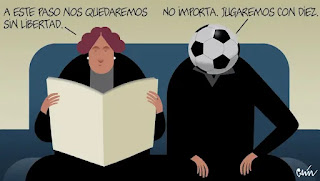

¿Y qué? Como describe Martín Ortega en Ser español en el siglo XXI, lo que nos define como colectividad es una cultura híbrida y nuestra identificación en torno a los valores democráticos. No necesitamos lugares que cultiven el nacionalismo. Hasta ahora hemos vivido muy bien sin él.