El blog de HArendt: Pensar para comprender, comprender para actuar # Primera etapa 2005-2008 (en Blog.com) # Segunda etapa: 2008-2020 (en Blogger.com) # Tercera etapa: 2022-2026 (en Blogger.com) #

martes, 14 de enero de 2025

lunes, 13 de enero de 2025

De las entradas del blog de hoy lunes, 13 de enero de 2025

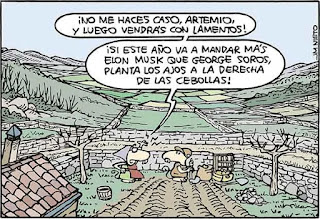

Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz lunes, 13 de enero de 2025. El secreto de una vida dichosa estriba en no esperar nada de nada ni de nadie, se dice en la primera de las entradas del blog de hoy. La segunda, un archivo del blog de diciembre de 2013, se centraba en la crítica del totalitarismo de su tiempo que tres de los más grandes pensadores del siglo XX formularon desde posiciones ideológicas absolutamente divergentes. La tercera es un poema ruso que comienza con estos versos: Las montañas se doblan ante tamaña pena/Y el gigantesco río queda inerte./Pero fuertes cerrojos tiene la condena,/Detrás de ellos sólo «mazmorras de la trena»/Y una melancolía que es la muerte. Y la cuarta, como todos los días, son las viñetas de humor. Pero ahora, como decía Sócrates, nos vamos, y ya nos veremos mañana si la Fortuna lo permite. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos.

De la felicidad personal y la colectiva

A veces, cuando un lector me dice que lee con gusto mis artículos, añade: “Aunque no siempre estoy de acuerdo con usted, ¿eh?”. “No se preocupe”, lo tranquilizo. “Yo tampoco”. Hablo en serio; cada uno es como es: yo, apenas formulo una idea o escribo un artículo, ya estoy pensando en refutarlo. O por lo menos en matizarlo, dice en El País [Un viejo lema para el nuevo año, 05/01/2025] el escritor y académico de la RAE, Javier Cercas.

Hace poco publiqué en esta columna un artículo en el que lamentaba mi propensión patológica al optimismo: el optimismo es un error, aseguraba; la esperanza, también: cuanta más esperanza acumulas, más desdichado eres, porque más decepciones te llevas; y a la inversa: el secreto de una vida dichosa estriba en no esperar nada de nada ni de nadie. De ahí que Nietzsche escribiera que la esperanza es el peor de los males que guarda la caja de Pandora, porque garantiza que viviremos para siempre atormentados… En fin: nada que no sepamos desde los estoicos. Semanas después de escribir esas palabras, sin embargo, leí en un libro de Susan Neiman una vindicación de la esperanza; el libro se titula Izquierda no es woke y contiene una persuasiva apología de la vieja izquierda marxista frente a la nueva izquierda foucaultiana, del valor de la justicia frente a la seca avidez de poder, del universalismo ilustrado frente al particularismo woke (“tribalismo”, lo llama Neiman). En cuanto a la esperanza, Neiman admite que, si de lo que se trata es de llevar una vida apacible y feliz, los estoicos y Nietzsche aciertan; pero, si de lo que se trata es de mejorar el mundo, quien acierta es Kant, que argumentó que no es posible actuar correctamente sin esperanza: la esperanza aspira a cambiar las cosas y, como escribe Neiman, “si sucumbimos a la tentación del pesimismo, el mundo tal y como lo conocemos está perdido”. También escribe: “En una era en que las amenazas que se ciernen sobre el mundo parecen abrumadoras, el pesimismo resulta seductor, pues nos asegura que no hay nada que hacer. Una vez que sabemos que es inútil luchar, podemos dejar de hacerlo”. Así pues, he aquí el dilema: el pesimismo puede hacernos más felices, pero nos condena a vivir en un mundo peor; el optimismo puede hacernos más infelices, pero nos brinda la posibilidad de vivir en un mundo mejor, o como mínimo nos permite luchar por él. ¿Un dilema irresoluble? ¿No queda más remedio que elegir entre la aspiración a la felicidad personal y la aspiración a la felicidad colectiva? ¿No hay manera de resolver la contradicción? Para esa pregunta vislumbro dos respuestas, que quizá son la misma. La primera es de Francis Scott Fitzgerald; éste, en febrero de 1936, escribió que la prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener en la mente dos ideas opuestas al mismo tiempo y, pese a ello, seguir conservando la capacidad de funcionar; añadió: “Uno debería, por ejemplo, ser capaz de ver que las cosas son irremediables y, pese a ello, estar decidido a hacer que sean de otro modo”. La segunda respuesta (u otra versión de la primera) es de Antonio Gramsci, o más bien de Romain Rolland, de quien Gramsci tomó en 1920 un lema celebérrimo, que se estampa o debería estamparse en las camisetas: “Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”. Por supuesto, no todo el mundo goza de la inteligencia de primera clase que ponderaba Scott —que no había leído a Gramsci, aunque sí a Rolland—, pero lo cierto es que Gramsci no proponía su lema prestado a los cerebros más ilustres de su tiempo, sino a sus compañeros revolucionarios italianos, la mayoría humildes proletarios. En una carta a su hermano Nannaro escrita en 1929 desde una cárcel fascista, lo glosaba así: “Pienso, en cualquier circunstancia, en la hipótesis peor, para poner en movimiento todas las reservas de voluntad y ser capaz de abatir el obstáculo. No me he hecho nunca ilusiones y nunca he tenido desilusiones”. En eso consiste esa suerte de pesimismo esperanzado que postulan Gramsci y Scott: en no esperar nada, o en esperar lo peor, mientras se pelea para conseguir lo mejor. ¿Es esa la solución del dilema? ¿Tiene el dilema solución? Mi inteligencia me dice que no; mi voluntad, que sí. Ustedes dirán. Entretanto, feliz 2025.

[ARCHIVO DEL BLOG] El totalitarismo y sus críticos. Publicado el 01/12/2013

¿Casualidad que los tres fueran judíos no-religiosos? Casualidad que los tres fueran contemporáneos? ¿Casualidad que los tres fueran forzados al exilio de sus respectivas patrias de origen: Letonia, Polonia y Alemania? ¿Casualidad que los tres fueran grandes luchadores y defensores de la libertad como concepto y del hombre como sujeto? ¿Casualidad que los tres lo hicieran desde posiciones ideológicas distintas: Deustcher desde el marxismo, Berlin desde el liberalismo, y Arendt desde una radical independencia de juicio? ¿Casualidad que los tres fueran estudiosos y críticos decididos de todo tipo de totalitarismo?

Las pequeñas anécdotas que relacionan sus vidas no aciertan a dar una explicación racional de ese rencor inexplicable que Berlin sintió y expresó hacia Deutscher y Arendt. Quizá porque no la hay, y en el fondo, solo se trata de ese poso de mezquindad que es consustancial a todo ser humano, incluso al más brillante.

Las simpatías de Vargas Llosa están, lógicamente, por Berlin, supongo que por afinidad ideológica, y así lo expresa explícitamente en su artículo, pero dejando constancia de la enorme valía intelectual y valentía personal tanto de Isaac Deutscher como de Hannah Arendt.

Puedo entender la postura de nuestro premio Nobel. Mi admiración por Hannah Arendt, de la que este blog es manifestación patente y permanente, no desmerece ni un ápice la que siento por Isaiah Berlin. No puedo decir lo mismo sobre Isaac Deutscher por la sencilla razón de que no he leído nada de él, aunque este artículo que comento me ha suscitado una gran curiosidad sobre su persona y su obra que espero remediar en cuanto pueda. Y desde luego, leeré con interés el libro de Caute en cuanto se publique en español.

Sobre Isaiah Berlin me permito recomendarles la biografía que de él escribiera el historiador canadiense Michael Ignatieff: "Isaiah Berlin. Su vida" (Taurus, Madrid, 1999), y sobre Hannah Arendt, las sendas, escritas respectivamente y con el mismo título: "Hannah Arendt", por la historiadora francesa Laure Adler (Destino, Barcelona, 2006) y la estadounidense Elizabeth Young-Bruehl (Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1993). Les aseguro que no quedarán defraudados. Sean felices, por favor. Y como decía Sócrates: "Ιωμεν", vámonos. Tamaragua, amigos. HArendt

Del poema de cada día. Hoy, Dedicatoria, de Anna Ajmátova

DEDICATORIA

Anna Ajmátova (1889-1966)

poetisa rusa

domingo, 12 de enero de 2025

De las entradas del blog de hoy domingo, 12 de enero de 2025

Del fracaso y la escritura

¿Por qué escribimos? En gran medida, porque fracasamos. En efecto, especialmente desde el humanismo y los primeros albores de la Modernidad, la acción de escribir (ensayo, novela, tratados o incluso epistolarios) nace de la toma de conciencia de un hiato entre el ser y el deber ser, entre la realidad y el ideal, escribe en Revista de Libros [Escribir desde el fracaso, 07/01/2025] el filósofo Valerio Rocco reseñando los artículos «Modernidad y novela: la experiencia del fracaso», de Pablo Castro y David Sánchez Usanos (Revista de Occidente, n. 478, 2021) e «Introducción: fracasos y modernidades», de AA.VV. (Glosario del fracaso, Madrid, CBA, 2021). Incluso la célebre sentencia de los Principios de Filosofía del Derecho («todo lo real es racional, y todo lo racional es real»), a menudo malinterpretada como quietista y conservadora, es en cambio una expresión de la inevitable diferencia entre lo que Hegel consideraba lo meramente real ―caduco y fosilizado― y lo realmente efectivo ―lo que sí está a la altura del concepto y de su propio tiempo, y que por tanto tiene que ser implantado a través de la acción―. Esta diferencia entre lo que las cosas son y cómo creemos que deberían ser genera una diferencia de potencial que, en general, conduce a una acción que, en primera instancia, suele ser política, en el sentido amplio de la palabra. En virtud de la constatación de ese hiato, los seres humanos ―de manera más o menos organizada colectivamente― tendemos a querer transformar la realidad para aproximarla a un determinado ideal.

Pero esta tarea de aproximación es, necesariamente, infinita, como expresó Kant con su noción de «ideal asintótico». La «persistencia irreductible de la negatividad», sobre la que trata el libro El sexo y el fracaso de lo absoluto de Slavoj Žižek, es un resto ineliminable que frustra necesariamente todo intento de reconciliación total del ser y del ideal. De esta manera, nuestros esfuerzos por eliminar completamente el fracaso ―entendido como la insatisfacción subjetiva sobre la injusticia, la irracionalidad, el mal o el incontenible brotar de la imprevisibilidad natural― están irremediablemente destinadas al fracaso. Y es en este punto en el que nace la acción de escribir. En gran medida, tras la constatación de la imposibilidad de la completa transformación del mundo con arreglo al ideal, la escritura vuelve retrospectivamente sobre la acción política desde tres enfoques diferentes, de los que el presente número intenta ofrecer algunas muestras en forma de artículos y de reseñas. Esas tres aproximaciones al fracaso de la acción se llevan a cabo desde la filosofía, desde la literatura y desde la historiografía. Todas estas dimensiones han sido tratadas en los últimos años en el marco del proyecto europeo titulado Failure. Reversing the Genealogies of Unsuccess (16th-19th Century), al que pertenecen muchos de los participantes en este número monográfico, aunque no todos. Veamos brevemente cómo se declinan los tres enfoques desde los que escribir sobre el fracaso.

En primer lugar, muchos análisis filosóficos se centran en el concepto mismo de fracaso, pues se trata de un concepto escurridizo y, precisamente por ello, fascinante. Su principal especificidad lógica es que se puede aplicar a tres diferentes niveles: individual (a sujetos que fracasan en su vida o en alguna dimensión de esta), a grupos o colectivos (considerados fracasados y por ello excluidos y marginados), y a instituciones de diferente naturaleza, que son tildadas de fallidas con arreglo a circunstancias políticas, económicas o sociales.

Estos niveles a menudo se entrecruzan de manera inextricable, sobre todo cuando se trata del fracaso político: el artículo de Diego Garrocho que abre este número, inspirado por la figura del político-filósofo fracasado (desde Platón hasta Michael Ignatieff), o la reseña de Eduardo Zazo sobre La quiebra de las democracias de Linz, sirven como un recordatorio de que es necesario tener en cuenta a la vez todos los niveles lógicos del concepto de fracaso: ni es justo culpar sólo a un individuo por un fracaso (político, o de otra naturaleza), ni tampoco es razonable exculpar del todo a las personas, atendiendo siempre y sólo a la fuerza de los contextos y los condicionantes externos. El fracaso subjetivo, colectivo e institucional se retroalimentan entre sí, de manera compleja y, a menudo, difícil de reconstruir.

Otra peculiaridad notable del concepto de fracaso ―que lo hace tan atractivo para el análisis filosófico― es que nace a través de una gran variedad semántica en base a la diferente etimología en cada idioma de nuestro continente. Así, el inglés failure y el italiano fallimento remiten a la doble dimensión (teológica y epistemológica) de la caída y del error, ambas contenidas en el latín fallere, y contienen implícitamente el veredicto sobre la invalidez epistemológica de lo que ha sido derrotado (en virtud del participio falsum). En el español «fracaso» resuena el estruendo estremecedor de la ruptura y el derrumbe (y por tanto del escándalo), derivado del italiano fracasso. En francés, échec es el jaque del ajedrez, lo que aporta un matiz estratégico y agonístico al hecho de fracasar. Por último, scheitern, una de las muchas maneras de referirse al fracaso en alemán, está directamente ligado al naufragio, y conduce por tanto a la metáfora de la navegación y a la identificación de la vida humana con una travesía por un amplio océano lleno de cambios y azares. Como puede verse a partir de este breve análisis etimológico, el fracaso puede declinarse en sentido epistemológico (error) o moral (culpa), y conoce diferentes matices en base a la rapidez (declive, caída, desastre) y a la amplitud (tropiezo, fallo, catástrofe) del mismo. Asimismo, algunas aproximaciones al fracaso proceden de un análisis racional, mientras que otros idiomas son más proclives a una consideración sentimental o estetizante de esta noción.

Por otra parte, existe un gran número de términos sinónimos del fracaso, que han sido explorados en el marco del ya mencionado proyecto a través de una «metaforología del fracaso», es decir, una narración de «figuras del fracaso», que ha dado lugar a un Glosario del fracaso. Este volumen, reseñado en el presente número monográfico por Marcela Vélez, está compuesto por veinte voces: bancarrota, caída, culpa, declive, derrota, desastre, desengaño, deuda, error, exilio, mancha, monstruos, naufragio, ocaso, olvido, pérdida, pobreza, ruina, suicidio y tropiezo. Partiendo de análisis etimológicos e históricos, el conjunto de estas palabras transita hacia la literatura y las artes, ampliando el foco del concepto de fracaso hacia terrenos semánticos y existenciales, sin los cuales, como veremos más adelante, resultaría incompleta la comprensión de esta noción a partir de su surgimiento en la Modernidad.

Y es que, en efecto, como ya se ha adelantado, otra característica que vuelve singular al concepto de fracaso es que nació hace relativamente poco, con el comienzo de la Edad Moderna. Sin embargo, en este punto, es importante señalar un caveat: la Modernidad se dice de muchas maneras. De tantas, al menos, como el ser de Aristóteles. Y, al igual que en la ontología de Aristóteles, parece existir un modo de decir la Modernidad que impera sobre todos los demás. En efecto, la tradición europea de los últimos cinco siglos ha privilegiado un sentido específico de este término. La Modernidad es la experiencia de liberación, mediante el uso teórico y práctico de la razón, de las diferentes formas de servidumbre que han atenazado al género humano durante siglos: servidumbre natural, religiosa, supersticiosa, teológica o política.

Según la metáfora adoptada por Galileo en Il Saggiatore (1632), la naturaleza es un libro abierto escrito en el lenguaje de la matemática y, por tanto, un artefacto accesible al ojo (para gozarla), a la mano (para manipularla) y al intelecto (para descifrarla y gobernarla). Existe una estructura racional subyacente y legible para cualquiera que aprenda sus claves de acceso. De acuerdo con la metáfora de Galileo y con el sentido de la Modernidad que esta vehicula, el mundo ya no es un enigma o un misterio, como pudo ser para el imaginario griego o hebreo. El mundo, para el moderno, es un objeto de conocimiento, de ciencia, de experiencia y de aventura. Desde el Renacimiento hasta el Siglo XIX (con especial énfasis en el Siglo de las Luces), Europa se interpreta a sí misma y al mundo entero desde una confrontación directa y revolucionaria con la imago mundi del medievo. Una confrontación caracterizada por la pérdida del centro y la apertura al infinito en clave cosmológica (del geocentrismo aristotélico-ptolemaico al heliocentrismo copernicano y galileico, así como de la cosmología dual aristotélica a los infinitos mundos de Bruno); geográfica (del centralismo de Roma y Jerusalén a la circunnavegación y el descubrimiento de un mundo infinito cuyo centro está en todas partes); y social (del orden estático y jerarquizado de lo social ―el teatro del mundo calderoniano en el que cada uno interpreta fielmente el papel que le ha sido asignado― al auge de la burguesía y la expansión ilimitada de las empresas humanas).

La irrupción de la Modernidad supone, por tanto, el resquebrajamiento de la arquitectura física del mundo, el colapso de una fábrica social rígida y estamental, la muerte de una criatura cuya existencia está decidida de antemano por el plan del Creador y el nacimiento de un nuevo individuo autónomo. De ahí que, entre otras cosas, ante esta experiencia de crisis, cobre vida el concepto de fracaso, que, como tal, abarcando los niveles individual, colectivo e institucional, era desconocido para el mundo anterior. El individuo-sujeto que se convierte en artífice de su propia existencia, actúa libremente empleando su razón y forja su propia fortuna (que también puede ser su propio infortunio). De Pico della Mirandola a Friedrich Nietzsche, el ser humano aparece ahora como animal no fijado y por hacer, como una potencia artística e ilimitada, un microcosmos que contiene todos los órdenes del universo y que, a diferencia de la realidad meramente natural, marcada por la necesidad, la pasividad, la facticidad o la utilidad, se define por su libertad, su potencia y su actividad.

No obstante, si la Modernidad ―como recordábamos antes― se dice de muchas maneras y si el fracaso es un fenómeno típicamente moderno, entonces el fracaso se dice también en múltiples sentidos. Si atendemos a las reflexiones anteriores sobre la Modernidad «estándar», es preciso recordar que, desde el punto de vista del paradigma científico y matematizante de la modernidad, el fracaso es una entidad mensurable. Se describe y se adjudica fracaso desde las instancias de medición que pueden clasificar a un grupo determinado de individuos de acuerdo con la lógica cuantitativa del éxito.

El fracaso sería así, simplemente, la ausencia de éxito. Una noción que, a su vez, se construye y habita cómodamente en las coordenadas cuantitativas de la matematización, la eficacia, el resultado cuantificable, la estadística y la explicación científica. Desde este punto de vista, fracasa quien no triunfa, y el triunfo está delimitado cuantitativamente: notas, puntos, calificaciones, clasificaciones, jerarquías, acumulación de méritos, numerabilidad del éxito. Sin embargo, este enfoque resulta reductivo, pobre y, en muchas ocasiones, tremendamente injusto, a diferentes niveles. Todo ello en un constante in crescendo que, hoy en día, mide a los individuos exitosos a través de la tiranía presuntamente objetiva del número: los euros en el banco, los seguidores en redes sociales, las cilindradas del coche, las hectáreas de la parcela y cada vez más también los centímetros de la silueta o los kilos del propio cuerpo. En cada uno de estos parámetros, en un lado del eje cuantitativo que puede trazarse tenemos el éxito. En el extremo opuesto está el fracaso.

Ahora bien, ¿qué ocurre con las otras Modernidades y otras formas de entender el fracaso? ¿Qué disciplinas no reduccionistas se ocupan de aquello que la ciencia unilateral deja de lado, es decir, las historias del mundo de la vida? ¿Qué saberes pueden habilitar un saber del fracaso no reducido a los parámetros de la ciencia moderna en su vertiente física, matemática y estadística?

Estos saberes cualitativos se basan en la narración, en una determinada forma de escritura filosófica, literaria e historiográfica. Y no es extraño que, en el campo de la filosofía, sean precisamente los representantes de una modernidad paralela y no cientificista aquellos que nos permitan explorar la vía existencial del fracaso en la Modernidad: los ensayos de Montaigne, los pensamientos de Pascal, la obra de Nietzsche o el existencialismo contemporáneo dan buena cuenta de una lógica autónoma del fracaso que, lejos de identificarlo con un resultado cuantificable y no exitoso, lo convierten en la columna vertebral de un ser finito que no lo puede todo, que no lo sabe todo y que se encuentra inevitablemente arrojado a su extinción.

Se reivindica, así, la idea de un fracaso singular no reducible estadísticamente. Un fracaso que, lejos de ser el mero resultado cuantificable de una acción intencional, se convierte en una experiencia, en una vivencia en el tiempo y de la propia subjetividad. Una práctica moral en la que uno se evalúa o se lee a sí mismo o cuida de sí en función de paradigmas que se da a sí mismo y en los que el fracaso le sirve como una experimentación: como un ponerse en el límite. Desde este enfoque, el fracaso adquiere una densidad teórica que nos aproxima no tanto a la lógica del éxito como a la constatación de la fragilidad de la existencia y de la estructura íntima del ser humano como animal ya siempre condenado al fracaso, al naufragio o al encallamiento. Dos metáforas, por cierto, manejadas con frecuencia por autores modernos que de algún modo pertenecen a esa modernidad paralela no meramente científica: Montaigne, identificando lo esencial de la condición humana en su constante posibilidad de fracasar; Blaise Pascal, describiendo en términos de fracaso la debilidad y los límites del entendimiento humano; Karl Jaspers, en el siglo XX, ubicando el fracaso no ya en los planes puntuales que frustran objetivos particulares, sino como elemento constitutivo del ser humano. Todo hombre fracasa en la medida en que es aniquilado por la muerte y en la medida en que el pensamiento humano encalla al enfrentarse con lo que lo trasciende y tratar de objetivarlo.

Esta lucidez en la aceptación del límite aparece en algunas reseñas de este monográfico. En el plano subjetivo y conceptual, Nantu Arroyo desmenuza las Notas de suicidio de Marc Caellas, analizando la posibilidad de quitarse la vida desde una perspectiva existencial, contra las aproximaciones cientificistas desde la sociología, la psicología o la salud pública. El suicidio no siempre es necesariamente un fracaso, ni individual ni colectivo, por mucho que esto pueda ser duro de asumir.

Desde un punto de vista epistemológico, tómese el ejemplo de la astrología, que es analizada en su contribución a este número por Eduardo Pinzón: esta disciplina, intrínsecamente fracasada en lo metodológico, fue en cambio ―y, en parte, sigue siendo― tremendamente exitosa en lo político, lo social y lo lingüístico, adquiriendo la condición de «miembro fantasma» de nuestro canon científico, con frecuentes reapariciones espectrales que desconciertan a las que han diagnosticado en repetidas ocasiones su defunción. La astrología es un saber que nunca muere, en gran medida porque parte de la conciencia de (o incluso la voluntad de) finitud del ser humano en relación con la inmensidad del cosmos y las fuerzas ocultas que lo mueven.

De la conciencia del carácter vulnerable de la condición humana parte el segundo enfoque desde el que es posible escribir a partir de la experiencia del fracaso: la historiografía. Esta es una disciplina, en cierto modo, condenada a un fracaso metodológico, como señala Carlo Ginzburg, cuya inmensa tarea como historiador es estudiada en este monográfico en la reseña de su Aún aprendo, a cargo de Manuel Gárate. La historiografía siempre parte de una serie de sesgos subjetivos, ineliminables del todo y dependientes del contexto de quien escribe. Pero esta imperfección consustancial del historiador es un «feliz fracaso», que hace posible revisitar continuamente el pasado, investigarlo de nuevo, pues nunca queda del todo cerrado, tal y como explica Ariel Gamboa al reseñar la monumental Hispanofilia de José Javier Ruiz Ibáñez. Nunca dejaremos de esforzarnos por comprender nuestro pasado y nuestro presente, y estar abiertos a la perspectiva del fracaso consustancial al ser humano consiste en abrazar y aceptar el carácter asintótico, siempre perfectible, de nuestro conocimiento.

Como se ha dicho, frente a la lógica de un fracaso mensurable, en el proyecto Failure creemos posible rescatar en plena modernidad, y en el marco de los saberes narrativos, hermenéuticos e históricos que acompañan al paradigma científico, una noción de fracaso que no dependa en su esencia de su sometimiento a la noción de éxito. Es imposible, en el sentido de metodológicamente incorrecto, determinar el éxito o el fracaso de determinadas instituciones modernas, como muestran las reseñas de María Luz González Mesquita sobre la Nación española «ilustrada» o de Sebastián Parrupato sobre los colegios mayores de la España imperial. Estos y otros casos exigen tratamientos matizados, complejos, cualitativos y, a menudo, conducen a conclusiones aporéticas. Ejemplos como el del rey Sebastián de Portugal, que presenta en su reseña Jean-Frédéric Schaub, son muy reveladores de que algunos fracasos, políticamente entendidos, se vuelven éxitos sin paliativos desde otros puntos de vista. La muerte en batalla de este monarca en 1578, en vez de sumir a nuestro país vecino en la depresión y el desconcierto, provocó el nacimiento de una creencia mesiánica fascinante: el sebastianismo, esto es, la creencia de que el rey en realidad no había muerto, y que volvería para vencer definitivamente. Una superstición que fue aprovechada por una serie de impostores que, por cierto, acabaron tan muertos como el rey al que pretendían suplantar.

Como muestra esta recaída en la ficción colectiva, reivindicar otra noción de fracaso diferente de la hegemónica (cualitativa y subsidiaria del éxito) implica una perspectiva atenta a la literatura, sobre todo en la novela, territorio especialmente afín a la experiencia del fracaso, que posibilitaría su expresión directa, sin intención de solución alguna y sin concesiones a la imperante mentalidad productiva. Este sería el tercer abordaje, el literario, para construir una lógica del fracaso que extirpe su sentido del marco de la cuantificación y que se aventure a una interpretación existencial, narrativa y vital. Y que, por ello, pueda ver en el desastre, en el dolor y en la desgracia, una suerte de «buena nueva» contra toda tentación totalizante, como en el caso de Leopoldo María Panero, esa «leyenda del fracaso» sobre la que escribe César Jiménez en una de las reseñas que conforman este número, o la derrota existencial, especialmente en la obra de Kafka, de la que se ocupará Sánchez-Campillo.

Indudablemente, la literatura ha sido en la Modernidad uno de los modos preferentes de escribir desde y sobre el fracaso. Como apunta David Sánchez Usanos en su artículo en este monográfico, la literatura es consustancialmente fracasada desde su mismo intento de (auto-)definición, en gran medida porque condensa un inconsciente socializado de una comunidad en un momento determinado del tiempo, en particular en lo que respecta a sus imperfecciones y anhelos. Y por ello, como decíamos al principio, lo literario se sitúa en ese hiato ―imposible de cerrar― entre la experiencia del fracaso presente y una cierta esperanza futura. Por decirlo con una metáfora geográfica, su demarcación es siempre un horizonte y, por ello, su naturaleza es consustancialmente asintótica. De ahí que el parentesco de la literatura con el fracaso ―tan refractario, él también, a toda definición― sea tan estrecho.

Como decíamos al principio, la acción de escribir nace en la Modernidad como una respuesta a la constatación de la imposibilidad de una plena adecuación del ser al ideal. Pues bien, los tres enfoques en los que se declina esta escritura (la filosofía, la literatura y la historiografía), también tienen que terminar por reconocer su naturaleza irremediablemente fracasada. Si la filosofía nunca puede aspirar a la comprensión absoluta y sin restos de la realidad por parte del concepto (en virtud de la continua reaparición de una negatividad inasimilable), la literatura, como acabamos de ver, fracasa porque se resiste a ser definida, en su ser asintótica e híbrida. Incluso la historiografía, como muestran muchas reseñas de este monográfico huye cada vez más de una autocomprensión cientificista y se abre a reconocer sus sucesivos fracasos metodológicos y las continuas necesidades de volver a un pasado siempre abierto y en disputa.

Este fracaso constituyente de la filosofía, la literatura y la historiografía, en lucha contra el paradigma cuantitativo de la modernidad que puso el éxito en su centro, nace del reconocimiento de tres características definitorias del mundo, del saber y del ser humano; a saber: la creciente complejidad de nuestra realidad, la necesaria finitud de los saberes, que ni siquiera pueden aspirar ya a la completitud, y vulnerabilidad del ser humano, que tiene en la posibilidad de fracasar su rasgo, quizás, más característico y universal. Complejidad, finitud y fragilidad: así se declina, desde los inicios de la Modernidad hasta hoy, la experiencia del fracaso. Valerio Rocco Lozano es profesor de Historia de la Filosofía Moderna en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, y desde 2019, director del Círculo de Bellas Artes de Madrid.