Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz viernes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy, del filósofo José Luis Pardo, va de las guerras culturales. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.

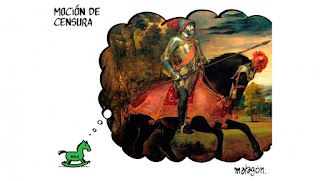

Guerras culturales

JOSÉ LUIS PARDO

27 FEB 2023 - El País

harendt.blogspot.com

Aunque nominalmente recuerde a la Kulturkampf de Rudolf Virchow, la expresión “guerra cultural”, hoy tan extendida, procede en su significado actual de lo que en las décadas de 1960-70 se llamó “revolución cultural”. Originada en la China de Mao, en las democracias occidentales de esas décadas la fórmula designaba la estrategia adoptada por la izquierda revolucionaria para contrarrestar su declive en unos países en los que los partidos comunistas iban camino de la irrelevancia electoral o eran ya extraparlamentarios, y su implantación se reducía casi exclusivamente al sector cultural (espectáculos y universidades).

La razón era evidente: el proletariado, señalado por el Dios del materialismo histórico como sujeto de la revolución, se aburguesaba y perdía su conciencia de clase elegida a medida que el estado de derecho se convertía en estado del bienestar. Sólo esa minoría cultural revolucionaria defendía que los derechos civiles y la redistribución fiscal de la renta eran un cebado consumista para mantener al pueblo narcotizado y que los dispositivos de protección social encubrían mecanismos de control mental de la población: “Os mantienen drogados con la religión, el sexo y la televisión, y os creéis muy listos, desclasados y libres”, decía John Lennon en 1970. No sólo descreían de las políticas constitucionales y parlamentarias de libertad civil y de lucha contra la desigualdad económica como un signo de progreso social, sino que las experimentaban como el veneno que provocaría su extinción como grupo significativo. Por eso vieron su salvación en el desplazamiento de la revolución desde el frente político al cultural o, lo que es lo mismo, desde la lucha de clases a la lucha de identidades.

Herbert Marcuse, pionero en la búsqueda de sujetos revolucionarios alternativos, propuso sustituir al proletariado que había traicionado su misión histórica por un conglomerado de identidades embrionarias que, a sus ojos, representaban la auténtica oposición al capitalismo, aunque, como les sucedió a los primeros obreros industriales, ellas aún no lo sabían. Estaba seguro de que esta vez no se podría drogar al nuevo sujeto revolucionario con religión, sexo y televisión, porque su rebelión no nacía de su conciencia sino que era vital, visceral, hormonal, sexual, racial o, como él decía, libidinal (los primeros divulgadores de Marcuse en castellano, llevados por su ebriedad militante, tradujeron simpáticamente: “libidinosa”). Para estos nuevos izquierdistas, las reivindicaciones que habían nacido precisamente de esas sociedades que llamaban “capitalistas” (es decir, las sociedades ilustradas modernas), como la protección del medio ambiente, la emancipación de la mujer o los derechos civiles de las minorías marginadas, se convirtieron en la vanguardia de una revolución que no solamente eliminaría el capitalismo y la propiedad privada, sino que derrotaría definitivamente a los instintos malignos en favor de un Eros libidinoso, aunque el propio Marcuse reconocía que ello comportaría una larga y dolorosa guerra cultural entre identidades (jóvenes y viejos, mujeres y varones, homosexuales y heterosexuales, blancos y negros, naciones oprimidas y estados, etc.).

No era una idea totalmente nueva: la “teoría” marxista siempre había intentado destruir el concepto de “ciudadanía” (igual que su práctica destruía los derechos de los ciudadanos allí donde ostentaba el poder) con el de identidad, postulando que tras la presunta igualdad anónima del sujeto de derechos se ocultaba la identidad de clase del burgués explotador, y que la única defensa contra esa explotación no era la igualdad civil, sino la identidad de la clase obrera, cuyos intereses sólo conocía el Partido porque los trabajadores, pobrecitos, no sabían quiénes eran ni lo que de verdad les interesaba. Se trataba, entonces, de completar el retrato de Dorian Gray del ciudadano moderno añadiendo al habano y la chistera del empresario avaricioso los rasgos del varón blanco heterosexual acomodado, patriarcal, depredador y racista, para configurar con ellos lo que Pascal Bruckner llama “un culpable casi perfecto”: el ciudadano. Pero había que evitar a toda costa que las reivindicaciones de las minorías elegidas fueran asumidas —como iba camino de ocurrir— por la sociedad en su conjunto y que de ese modo alcanzasen la plena ciudadanía que se les había negado, pues en tal caso se aburguesarían y dimitirían de su papel revolucionario como habían hecho los asalariados; y esa era —y sigue siendo— la función de las “dolorosas” guerras culturales. No se puede negar a esta nueva izquierda su contribución a la creación de una conciencia social efectiva de la discriminación y de la feroz naturaleza del imperialismo en sus protestas contra la guerra de Vietnam, pero tampoco que este éxito se debió, en parte, a que quienes nos manifestábamos bajo la pancarta “Indochina vencerá” cerrábamos convenientemente los ojos ante las previsibles consecuencias de esa victoria en forma de jemeres rojos y similares porque, contra las apariencias, el destino de aquellos pueblos nos importaba más o menos lo mismo que el del pueblo español les importa a Junqueras, Puigdemont y sus adláteres. Sin embargo, tras aquella primavera parisino-californiana, se tuvo la falsa impresión de que la izquierda cultural se replegaba a sus cuarteles universitarios y se disolvía sin consecuencias políticas.

Yo descubrí que no había sido así cuando, en 1998, tuve ocasión de escuchar a Richard Rorty describir la situación política en los Estados Unidos como la de una izquierda distraída en hostilidades identitarias (étnicas, religiosas y sexuales) mientras se invertía el proceso de aburguesamiento de los trabajadores y comenzaba el de proletarización de la burguesía. Rorty pronosticó entonces que volverían a ponerse de moda los chistes de mal gusto sobre mujeres y afroamericanos, que los trabajadores empobrecidos culparían de su desdicha a la burocracia política que teledirigía sus vidas, a los agentes de bolsa y a los profesores posmodernos, y que en ese caso podrían aparecer movimientos populistas que derrocasen a gobiernos constitucionales. Casi todos los que le escuchaban pensaron que eran exageraciones de un liberal decadente que sobrevaloraba a unos pocos intelectuales calenturientos de un país extraterrestre. Craso error.

En cuanto la situación económica empeoró (hasta desembocar en la crisis de 2008) y empezó a dificultar la prosecución de la lucha contra las desigualdades —esa “droga” que Lennon denunciaba—, que había sido hasta entonces el fundamento de la democracia social y de la cohesión política, volvió a aparecer toda la artillería retórica sesentayochesca de la revolución cultural, que se ha revelado como una vía mucho más fácil y rápida para alcanzar triunfos electorales, aunque sus costes sean la transformación del estado del bienestar en estado del malestar, el enquistamiento de la discordia social y la conversión de la esfera pública en una confrontación “cultural” y libidinosa —ahora decimos “emocional”— de identidades de todo género que corroe el régimen de opinión pública. Una confrontación que ya no se llama “revolución”, sino “guerra cultural”, porque ya no enarbola la ensoñación de una nueva humanidad redimida del pecado: aspira únicamente a servirse de unos conflictos cuya exacerbación impide su resolución por la vía del derecho para alcanzar cuotas de poder efímeras, pero satisfactorias para quienes las disfrutan, y que garantizan la insatisfacción permanente de quienes las padecen.