Mi relación sentimental con Irán viene de antiguo. Para ser exactos, cincuenta y dos años. La misma que con los Estados Unidos de América, lo que no deja de ser una paradoja que intentaré explicar. En septiembre de 1956, hace cincuenta y dos años, mis padres, que vivían en Madrid en el barrio de Delicias, se mudaron al de Prosperidad, en el distrito de Chamartín. Y lógicamente, a mis diez años de edad, me fui con ellos y con mis hermanos. En Prosperidad vivían entonces con sus familias muchos de los soldados norteamericanos que servían en la base aérea de Torrejón. Aunque no nos relacionábamos de manera especial con ellos, veíamos a los niños norteamericanos jugar al béisbol y, por imitación, con rústicos palos, primero, y bates de verdad poco después, aprendimos las reglas del juego y al menos en mí prendió una admiración por ese deporte que aún perdura. Por cierto, que el futuro y polémico locutor deportivo José María García, aún amigo mío, era uno de esos niños, líder de un equipo de béísbol con el que nos enfrentábamos habitualmente en cualquier terreno despejado de piedras en lo que ahora es el cruce entre la M-30 y la calle Costa Rica.

Muy cerca de allí, en un chalecito semioculto entre grandes árboles, creo recordar que en la calle Jerez, estaba la Embajada Imperial del Irán. En horas libres de tareas escolares, mis amigos y yo, casi todos estudiantes del Colegio Infanta María Teresa, en la calle General Mola (ahora Príncipe de Vergara), adscrito al Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano, junto a la Embajada de los Estados Unidos, solíamos acercarnos a las embajadas extranjeras acreditadas en Madrid para pedir libros, mapas, cuentos y documentación varia, alegando un próximo viaje familiar a dicho país o la necesidad de hacer un trabajo escolar que nos habían encomendado. Las razones eran falsas pero nosotros, en nuestra inocencia, deberíamos resultar convincentes porque nos colmaban de atenciones... ¡y de libros!..., especialmente en la representación diplomática del Imperio iraní. De allí nació un sentimiento de cariño por el pueblo, la cultura y la historia de Irán que llego a cautivarme. Tanto, que llegado el momento de tener que dar una disertación, en francés, como un ejercicio más de los que teníamos que hacer en la Escuela Central de Idiomas de Madrid en la que estudiaba por las tardes la dulce lengua de Francia, me aprendí de memoria un cuento, en francés, que me había regalado tiempo atrás la Embajada iraní titulado "Mernahz, la Cendrillon iranienne" (Mernahz, la Cenicienta iraní). Y que como todos los cuentos que se aprecien comenzaba así: "Il était une fois une petite fille appelée Merhnaz..." (Érase una vez una niñita llamada Merhnaz...). Me lo aprendí en los ratos libres que me permitían los partidos de beísbol que jugábamos, a la espera de mi turno de bateo, sobre la ahora intransitable M-30...

Mi relación con los Estados Unidos viene más o menos de esa misma época y por esas mismas causas. Visitábamos la Embajada en la calle Serrano, y de allí nos desviaban a la parte trasera, la que daba (o da, no lo sé ahora) al paseo de la Castellana, y donde estaba la Casa Americana, una institución cultural de la que acabé siendo socio. Allí tenían una excelente biblioteca en español, y sobre todo, para mí, unos inmensos atlas a partir de los cuales concebí una pasión inextinguible por la geografía y sobre todo por los mapas. ¡Ah!, y también tenían, como no, ese insuperable objeto de consulta -lástima que fuera en inglés, pero los mapas me servían igual- que es la Encyclopedia Americana...

Mi simpatía/antipatía por los Estados Unidos de América, viene dada básicamente en función de qué partido ocupe la Casa Blanca. Con los democrátas, suelo ser bastante más indulgente que con los republicanos. Con la administración Bush, reconozco que la indulgencia es imposible. Que un analfabeto integral como él, megalómano -en conexión directa con Dios- e imbuido de su papel de custodio de Occidente, forrado con el dinero de papá, pueda llegar dos veces a presidente dice mucho en favor de la democracia americana y muy poco en favor de sus electores.

Con el régimen iraní de los ayatolás mi sintonía es nula. Y no porque me parezca éste peor que el del Sah, sino porque pienso que éste, el actual, es un peligro para la paz mundial (lo mismo que Bush, con la diferencia de que al último se le puede quitar si se la va la olla...). Reconozco que el interesante y denso artículo de hoy en El País, titulado "¿Puede pasar Irán de bandido a gendarme?", del periodista y escritor Javier Valenzuela me ha hecho replantearme algunos presupuestos; aunque Ahmadineyad me sigue pareciendo, como mínimo, un vocazas... Pero lo más importante es que me ha servido para recordar con nostalgia una relación con el Irán eterno, los Estados Unidos y el béisbol, que vista desde los ojos del niño que fui una vez se me antoja entrañable.

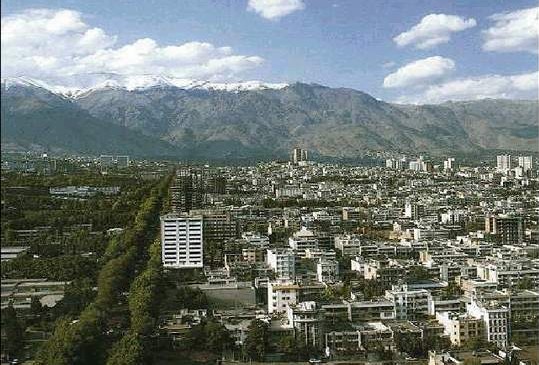

Imagen de Teherán, la capital iraní

La exhibición de fuerza de Hezbolá en Beirut confirma a Irán como potencia regional, comienza diciendo Javier Valenzuela en su artículo. El interés nacional, tanto o más que la ideología islamista, guía su acción. Y la torpe política de Bush juega a su favor.

De las muchas historias heroicas que alberga el alma de un pueblo tan longevo como el iraní, una, la del imam Hussein, es hoy relativamente conocida en Occidente. Nieto del profeta Mahoma, el imam Hussein murió combatiendo en Kerbala, hacia el año 680 de la era cristiana. De los triunfadores de aquella batalla surgió el mayoritario islam suní; de los derrotados seguidores del imam Hussein, el islam chií, minoritario excepto en Irán y algunos países árabes.

Menos conocida en Occidente, y mucho más vieja, es otra de las historias que se escuchan en los hogares iraníes: la de Arash el Arquero. En tiempos mitológicos, los anteriores a la escritura y el monoteísmo, los pueblos de Irán y de Turán acordaron terminar una guerra por sus respectivos límites fronterizos mediante una prueba singular. Arash, un guerrero iraní, lanzaría una flecha en dirección a Turán, y donde ésta cayera se fijarían los lindes. Arash subió a la montaña más alta de Irán, el Damavand, tensó su arco y lanzó la flecha. Ésta voló durante horas hasta alejarse más de 2.000 kilómetros, concediéndole así al pueblo persa un inmenso territorio. Consumido por el tremendo esfuerzo físico, Arash falleció de inmediato.

En el verano de 2006, Israel invadió Líbano por enésima vez y fracasó frente a la resistencia de Hezbolá. Comentando en la BBC que tal fiasco reforzaba la influencia regional de Irán, el veterano John Simpson hizo una observación muy inteligente: "Durante los últimos 30 años, Occidente se ha obsesionado por el fundamentalismo religioso de la República Islámica de Irán, pero ha olvidado que la revolución de Jomeini fue también una declaración de independencia respecto al control británico y estadounidense". En efecto, el nacionalismo iraní -incluido el secular, el encarnado por Mossadegh a mediados del siglo XX- estuvo en 1979 con Jomeini. Desde entonces, dos vectores, el islamismo en versión chií y el nacionalismo persa -el imam Hussein y Arash el Arquero- guían la acción internacional del régimen de los ayatolás.

Has Iran Won? (¿Ha ganado Irán?), se preguntaba a todo trapo la portada de The Economist del pasado 2 de febrero. El interrogante venía a cuento del informe de diciembre de 2007 de los servicios secretos norteamericanos que asegura que el programa nuclear iraní no es una amenaza tan inminente ni tan grave para la seguridad mundial como predica la Casa Blanca. Aun discrepando de las conclusiones de los espías, el editorial del semanario británico proclamaba que lo más sabio que puede hacer Washington es pactar con Teherán, y ello sin poner como condición previa el abandono del programa nuclear iraní.

Es un hecho que la torpe, belicista y altamente ideologizada política de George W. Bush ha contribuido a hacer de Irán una potencia en Oriente Próximo y Asia Central; la cuestión ahora es cómo convertirla en un factor de estabilidad en la zona más inflamable del planeta. Y salvo los últimos cheerleaders de Bush, los especialistas opinan que va llegando el momento de que Estados Unidos haga con relación al Irán jomeinista lo que Kissinger y Nixon hicieron en su momento respecto a la China maoísta: realpolitik; esto es, aceptar su existencia y negociar una coexistencia pacífica. Así lo han insinuado en EL PAÍS el ex ministro israelí de Exteriores Shlomo Ben Ami y el especialista en asuntos militares, y también israelí, Martin van Creveld. Y así lo dice sin ambages Marc Gasiorowski, director de Estudios Internacionales de la Universidad del Estado de Luisiana y buen conocedor de Irán.

De hecho, remarca Gasiorowski, esto es lo que, a fines de 2006, vino a proponer el Grupo de Estudios sobre Irak (GEI) dirigido por James Baker. El GEI constató que, sin la ayuda de Irán y Siria, EE UU jamás podrá alcanzar una solución en Irak que pueda presentar como un triunfo, y sugirió que Washington iniciara con Teherán un diálogo sobre todas las cuestiones litigiosas -Irak, Líbano, el conflicto israelí-palestino, el programa nuclear, la seguridad en el Golfo...- , ofreciéndole un estatuto de interlocutor respetable. "El diálogo con EE UU", dijo Baker, "no es una recompensa por el buen comportamiento, sino un método para intentar conseguirlo".

Debería ser aún más evidente tras lo ocurrido en Beirut a comienzos de este mes. En menos de lo que se tarda en contarlo, Hezbolá se hizo con el control del oeste de Beirut, corroborando, dice el analista Rami Khouri, que "no sólo es la facción política y militar más poderosa del país de los cedros, sino todo un Estado dentro de un Estado débil". Acto seguido, Hezbolá hizo una demostración de prudencia al replegarse, renunciar a la toma del poder y aceptar la recién culminada negociación sobre su derecho a veto en los asuntos libaneses. Una y otra cosa, osadía en la exhibición de su relativa fuerza y prudencia a la hora de la verdad, son tan propias de ese movimiento chií libanés como de su padrino, la República Islámica de Irán.

El ascenso de Irán es fruto tanto de esa astuta combinación como de una racha de buena suerte. El hundimiento de la Unión Soviética le quitó de encima el comunismo; la invasión de Afganistán por EE UU le eliminó al incómodo vecino talibán, y el mismo EE UU derrocó a su gran rival, Sadam Husein. Lo último le ha permitido tensar lo que el rey jordano Abdalá II llama "el arco chií" (Irán-Irak-Líbano). La flecha de Arash vuela de nuevo muy lejos.

Para el régimen jomeinista fue toda una revancha de la historia la cálida bienvenida a Bagdad que en marzo le diera el actual Gobierno iraquí a Ahmadineyad. Comentando aquella visita, Gilles Kepel recordó que Teherán está actuando con notable cautela en Irak. No desea una total descomposición de ese país, que podría convertir a su parte suní en un santuario de Al Qaeda y también empujar hacia Irán a cientos de miles de refugiados chiíes. Asimismo resultó significativo que Ahmadineyad fuera huésped de la última cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, un órgano creado en 1981 precisamente para oponerse al Irán jomeinista. El mensaje fue claro: los emiratos del Golfo quieren estar a buenas con Teherán.

Con un Afganistán donde las cosas se complican y un Irak donde no marchan tan bien, un ataque norteamericano contra Irán no es una opción, si es que alguna vez lo fue. Sólo serviría para propagar aún más las llamas del terror y la guerra. Pero entre el belicismo y la impotencia, el futuro presidente de EE UU tiene un tercer camino: el diálogo que exploró Bill Clinton cuando el presidente iraní era el reformista Jatamí. Eso sí, el sucesor de Bush debería olvidarse de ideologías mesiánicas, asumir el pragmatismo y aceptar que la libertad y la igualdad llegarán a Irán a través de un proceso interno.

Irán, dice Olivier Roy, es "una pieza clave del tablero de Oriente Próximo y la única que parece tener una estrategia coherente, en la que las consideraciones a corto plazo se articulan dentro de una visión a largo plazo". Ya hace mucho que renunció a exportar la revolución jomeinista y lo que hoy pretende es que el mundo le reconozca la condición de potencia regional que ha alcanzado de facto. Para ello, señala Roy, usa instrumentos tácticos como la retórica antiamericana, antiisraelí y panislamista, que le permite conectar incluso con sectores fundamentalistas o nacionalistas árabes suníes (véase Hamás), y una gran habilidad para librar batallas lo más lejos posible de sus fronteras (de ahí su activismo en Líbano y Palestina y su bajo perfil en Irak y Afganistán).

¿Puede un país que en las últimas tres décadas ha sido considerado por Washington un "bandido" pasar a convertirse en un "gendarme" regional? La diplomacia existe, precisamente, para conseguir tales milagros. Irán tiene 70 millones de habitantes, grandes riquezas petroleras, un Estado sólido para la media regional, una hábil diplomacia e influencia entre los chiíes de Irak y Líbano y los islamistas suníes palestinos. Que es capaz de realpolitik lo prueba su matrimonio de conveniencia con la Siria secular y panarabista de la familia Assad.

El nacionalismo jamás se ha extinguido entre los iraníes. Ellos son persas, no árabes; arios, no semitas; no hablan la lengua del Corán, sino farsi, y ni siquiera su islam, el chií, es el de la mayoría de los árabes. Confundirlos con Bin Laden es un disparate. Pero el griterío neocon ha hecho olvidar que Irán cooperó con EE UU en la guerra del Golfo de 1991, el derrocamiento de los talibanes de Afganistán en 2002 y la invasión de Irak de 2003. Y también que es un fiero enemigo de Bin Laden, Al Qaeda y el yihadismo internacional suní.

Instalado en su cerril discurso sobre el Eje del Mal, Bush ha ignorado el terreno explorable. Pero si su sucesor tuviera valor e inteligencia podría ser en relación a Oriente Próximo lo que sorprendentemente Nixon fue para Asia: un pacificador. (El País, 23/05/08)

Javier Valenzuela

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

Entrada núm. 4931

Publicada originariamente el 23/5/2008

elblogdeharendt@gmail.com

La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)