Sí, el planeta se está calentando, señala en El País el profesor Javier Sampedro, científico y periodista español, doctor en genética y biología molecular e investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Y sí, pese a que hay algunos científicos discrepantes, la mayoría de ellos coincide en que una de las causas es la actividad humana, que ya ha provocado un aumento de 1˚C en la temperatura media desde la década de 1870, cuando la actividad industrial empezó a emitir cantidades sustanciales de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Un grado puede parecer una minucia, pero no lo es en absoluto: un grado más causaría, según la mayoría de los climatólogos, una elevación catastrófica del nivel del mar y un aumento del número y la intensidad de supertormentas, inundaciones e incendios como los que ya estamos empezando a ver. El año que acaba significa que tenemos un año menos para prevenir el desastre. Ha empezado la cuenta atrás.

Las noticias que nos deja 2017, sigue diciendo, son pésimas. Tras unos años en los que las emisiones se habían estabilizado, 2017 acabará probablemente con un incremento neto del 2%. Si ya la estabilización era un resultado insuficiente por cualquier criterio que se considere —el CO2 que ya hemos emitido persistirá miles de años en la atmósfera—, un aumento del 2% puede considerarse un fracaso de la política internacional y un mal augurio para las imprescindibles acciones nacionales y locales que deben adoptarse ya mismo. Las cifras son un desastre.

El Acuerdo de París de hace dos años comprometía a casi todos los países del mundo a tomar las medidas necesarias para mantener la temperatura media del planeta “muy por debajo” de 2˚C más que en tiempos preindustriales (recordemos que ya hemos consumido la mitad de ese margen). El cuidadosamente laxo “muy por debajo” se suele interpretar como 1,5˚C, lo que nos dejaría un margen de solo medio grado. La ONU publicó en octubre su informe anual de “desfase de emisiones” (emissions gap), que calcula la diferencia entre el recorte de emisiones deseado (para cumplir los objetivos de París) y el logrado en la realidad. Según los informes presentados por 64 de los 160 países firmantes, esos recortes de emisiones son solo de un tercio de lo necesario.

Con esos números, las proyecciones predicen para 2100 un incremento de 3˚C sobre la temperatura preindustrial. Si ya dos grados supondrían un desastre, tres grados auguran un Armagedón. Mantener las tendencias actuales no es una opción, salvo que la especie humana haya enloquecido y decidido un suicidio colectivo. ¿Qué perspectivas tenemos de recuperar la cordura en el nuevo año que empieza mañana?

En materia de climatología, la noticia política del año ha sido sin duda la retirada del Acuerdo de París decidida en junio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos es el segundo emisor global, después de China, y el desaliento generalizado que ha producido esa noticia no puede estar más justificado. Sin embargo, las cosas no son tan simples como parecen y hay margen para la esperanza.

Resulta paradójico, por ejemplo, que Estados Unidos no solo mantuviera su delegación oficial en la conferencia de las partes (COP, en sus siglas inglesas) celebrada en Bonn el mes pasado, sino que además enviara una segunda delegación oficiosa de notorio activismo ambientalista. Esta segunda delegación instaló su propia carpa y organizó conferencias de notables ambientalistas norteamericanos, como el gobernador de California Jerry Brown (demócrata), el antiguo candidato presidencial Al Gore (también demócrata) y Michael Bloomberg, exalcalde republicano de Nueva York.

También juegan a favor del planeta los dilatados plazos de la retirada estadounidense de los pactos. Pese a la decisión de Trump, el país sigue legalmente comprometido por los acuerdos firmados por su predecesor, Barak Obama, y lo seguirá estando hasta los próximos comicios presidenciales. Es posible, por tanto, que Trump pierda esas elecciones y que su sucesor revierta su decisión justo a tiempo. Incluso si la Administración de Trump incumple el próximo año su compromiso de informar a la ONU sobre sus emisiones, como desea Trump, la ONU aceptará los informes que le presenten los citados Brown y Bloomberg, según The Economist. Problemas para Trump, alivios para el mundo.

Pese a todo, el inquilino de la Casa Blanca puede hacer mucho daño a los acuerdos internacionales, y seguramente lo hará. Solo con incumplir su aportación financiera al Fondo Verde del Clima (GCF, en sus siglas inglesas), de la ONU, desestabilizará una pieza fundamental del panorama internacional. Ese fondo de Naciones Unidas nació con la intención de transferir 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo a partir de 2020, para apoyar su transición a las energías limpias, incluidas unas prácticas agrícolas más sostenibles que las actuales. Este plan es fundamental, porque esos países han condicionado su apuesta por la transición verde a la recepción de las ayudas. Los 100.000 millones parecen ahora inalcanzables, en parte por el impago de Washington.

Las actitudes frente al cambio climático se han convertido ya en un laboratorio político, social y psicológico de primer orden. Un primer aspecto es el geoestratégico: ahora que Estados Unidos se ha retirado de la racionalidad científica, ¿quién puede servir como locomotora del cambio? Lo ideal sería que fuera China, el primer emisor global. Y, exactamente al contrario que en Estados Unidos, los pronunciamientos políticos son allí muy alentadores. En el Congreso del Partido Comunista de octubre, Xi Jinping se llenó la boca de proclamas ambientalistas, como que China iba a “tomar la antorcha” en la lucha contra el calentamiento global y otros epítomes discursivos.

Pero los datos no se avienen. Aunque Pekín, en efecto, ha desmantelado algunas plantas de carbón —tal vez las más contaminantes de las existentes—, parece haberlo hecho más por razones de imagen que por una planificación sostenible, pues en muchos lugares aún no las han sustituido por las alternativas de gas o electricidad que prometió. En los meses más fríos del año, este tipo de estrategias roza lo inmoral. En cualquier caso, la adopción del gas y la electricidad, si llega, no resuelve el problema de fondo: el gas emite, y la electricidad también si se obtiene quemando carbón u otros combustibles fósiles. Las energías tienen que ser limpias desde su misma producción, no sólo durante su consumo.

Este es el mismo problema, por cierto, que se da con los coches eléctricos, de los que China promete ser el mayor consumidor del mundo en los próximos años, y Alemania, su mayor exportador. También en Occidente, cada vez más gente se rasca los bolsillos para adquirir un coche híbrido (eléctrico en ciudad, más bien de gasolina en trayectos largos) o puramente eléctrico. La firma Tesla, fundada por el entusiasta magnate sudafricano Elon Musk para diseñar nuevos coches eléctricos más eficaces, ya cotiza en Bolsa más que General Motors, pese a que sus ventas son todavía muy inferiores a las del gigante americano. Eso quiere decir que los grandes inversores están apostando fuerte por el coche eléctrico.

Pero de nuevo, y aunque es cierto que los coches eléctricos mejorarán mucho la calidad del aire en las grandes ciudades, su beneficio para el clima global dependerá de la fuente de energía primaria que alimenta los enchufes donde se recargan. Si la electricidad que llega a esos enchufes proviene de quemar carbón u otro combustible fósil, como suele ser el caso, solo estaremos exportando las emisiones de las ciudades al campo. Y al mundo, en último término.

El impulso político a las energías renovables es insuficiente, cuando no ausente o hasta contraproducente. En España, por ejemplo, hemos oído muchas veces las razones macroeconómicas para abandonar las iniciativas en pro de la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados privados. Pero el caso es que la gente que apostó por esa instalación limpia y renovable se quedó con cara de tonta cuando eso ocurrió y tiene ahora un comprensible cabreo. Los científicos dicen que el poder político infravaloró el potencial de la energía solar. Pero el caso es que nadie parece dispuesto a reparar esa anomalía.

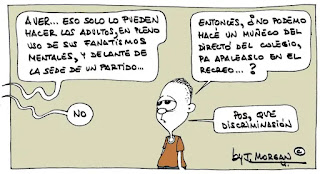

Otro ángulo interesante del cambio climático es la frontera psicológica entre la ética y la pragmática, entre lo importante y lo urgente. Si mandas a los encuestadores a la calle, sabrás pronto que la mayoría de la población está a favor del medio ambiente y en contra de la contaminación. Si en vez de eso te fías de los datos, verás que muchos de esos mismos encuestados conducen sus todoterrenos por el centro de la ciudad y ponen el termostato de casa a 27˚C para poder estar en camiseta de tirantes de canalé en pleno enero. Un dato vale más que mil sondeos de opinión.

Todo esto no hace más que enfatizar la importancia de la ciencia y la innovación tecnológica. Más allá de las cumbres internacionales y las prohibiciones chinas, de las encuestas engañosas y las políticas energéticas, el mundo necesita perentoriamente mejorar su conocimiento de las fuentes de energía y su capacidad para aprovechar la que nos llega del Sol, ya sea en forma de radiación electromagnética, de viento (pues las masas de aire caliente y frío que lo causan se deben al Sol) o de saltos de agua (pues es el Sol quien evapora el agua del mar y la lleva a los nacimientos de los ríos).

También van a ser relevantes las actitudes hacia la energía nuclear. Los accidentes nucleares tienen un enorme impacto informativo, y las actuales centrales de fisión (que rompen átomos muy grandes, como el plutonio y el uranio) generan unos residuos radiactivos de larguísima duración que suponen una hipoteca para las generaciones futuras. Pero si nos creemos de verdad que el cambio climático es un problema no solo importante, sino también urgente, habrá que reflexionar seriamente sobre si nos interesa ahora mismo su desmantelamiento. Porque la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero. Un buen dilema para los ambientalistas.

Hay otro tipo de energía nuclear que resultará ideal si los científicos logran domesticarla. Es la energía de fusión, donde dos átomos de hidrógeno (los más pequeños de la tabla periódica) se reúnen para formar uno de helio (el segundo más pequeño). El proyecto europeo ITER está muy avanzado en sus investigaciones sobre esta fuente energética ideal —ni emite CO2 ni genera residuos radiactivos de larga duración— que es exactamente el proceso físico que hace brillar al Sol. Tiene gracia que nuestro futuro energético tenga solo dos salidas: o aprovechar la luz del Sol, o crear un pequeño sol en este planeta humilde.

Hay muchas esperanzas puestas en el presidente francés, Emmanuel Macron, que es todo lo contrario de un climaescéptico y ha creado un Ministerio de Transición Ecológica e Inclusiva, en una cima de grandeur prosopopéyica difícil de superar en estos tiempos convulsos. También las ha habido en Angela Merkel, pero sus nuevos socios de Gobierno pueden ser tan impredecibles como Donald Trump. La colaboración entre Europa y China parece más necesaria que nunca. Entretanto, el termómetro sigue subiendo. Como dijo el clásico: es el tiempo de los héroes, miremos a las estrellas. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt